かつての日本の教育は「暗記中心」「詰め込み型」が主流でした。しかし、いまの小学生が受けている教育はまったく違います。新しい学習指導要領のもとで、探求学習・主体的な学びが重視され、子どもたちは自ら課題を見つけ、考え、発表する力を磨いています。この変化は、将来の社会やビジネスの姿に大きな影響を与えるでしょう。

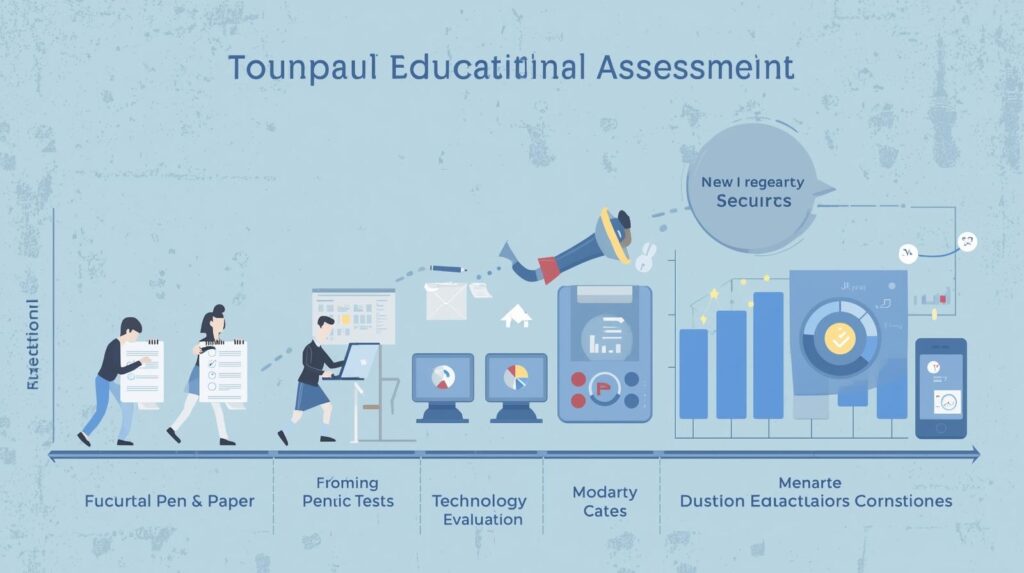

昔と今の教育の違い

従来の教育は、知識をどれだけ正確に覚え、試験で再現できるかが重視されました。一方、今の教育は「正解のない問い」にどう向き合うかを重視しています。例えばグループディスカッションやプロジェクト型学習(PBL)が導入され、協働力・表現力・課題解決力を養う仕組みになっています。

価値観が大きく違う世代

その結果、いまの小学生は「自分の意見を持つのが当たり前」という世代になります。上の世代が「指示待ち」「上からの命令を待つ」傾向があるのに対し、彼らは自分のやりたいことを形にするマインドを強く持つのです。これは企業にとって大きな転換点となります。

創造的・非認知教育が育む力

近年注目されるのが「非認知能力」です。忍耐力や協調性、自己肯定感など、テストの点数では測れない力が社会での成功を左右すると言われています。探求学習で育った子どもたちは、アイデアを生み出す力・人を巻き込む力を備え、単なる労働力ではなく「価値を創造する人材」として社会に出てくるでしょう。

受験制度の変化と影響

すでに大学入試も「思考力・表現力」を問う方向にシフトしています。記憶力だけで合格できる時代は終わり、自分の考えを言語化し伝える力が評価されるようになっています。この潮流は今後、企業の採用や人材育成にも影響を与え、学歴よりも「何を生み出せるか」が重要視される時代に変わるはずです。

社会の変化とビジネスへの示唆

この世代が社会に出る頃、ビジネスの現場でも大きな変化が起こります。

- トップダウン型組織から、フラットで協働的な組織へ

- 指示待ち社員より、自走できる起業家精神を持つ人材の増加

- 失敗を恐れず挑戦する文化の浸透

これはまさに、アメリカのシリコンバレー的な「創造的社会」に近づく兆しです。日本からも世界を動かす起業家が多数生まれる可能性があります。

まとめ

今の小学生は「与えられた答えを覚える」世代ではなく、「自分で問いを立て答えを創る」世代です。社会に出たとき、彼らはこれまでの常識を大きく変え、新しい産業や文化をつくりだすでしょう。企業や経営者にとっては、彼らの特性を理解し、自主性を活かす環境づくりが成功のカギとなります。未来の社会は、今の教育を受けている子どもたちの手によって確実に変わろうとしています。