以前、タクシーを呼ぶには「電話無線配車」が主流でした。利用者がタクシー会社へ電話し、最寄り車両を手配してもらう流れです。しかしこの方式は、応答時間・位置把握の遅れ・乗客と車両のマッチング精度の限界といった課題がありました。

その後、「無線配車」という制度(タクシー会社のセンターで地理情報をもとに配車を振り分ける方式)が普及し、電話+オペレーター方式より効率性が改善されました。しかし、乗客視点では「今どこにタクシーがいるか分からない」「到着時間が不確定」という課題は残りました。

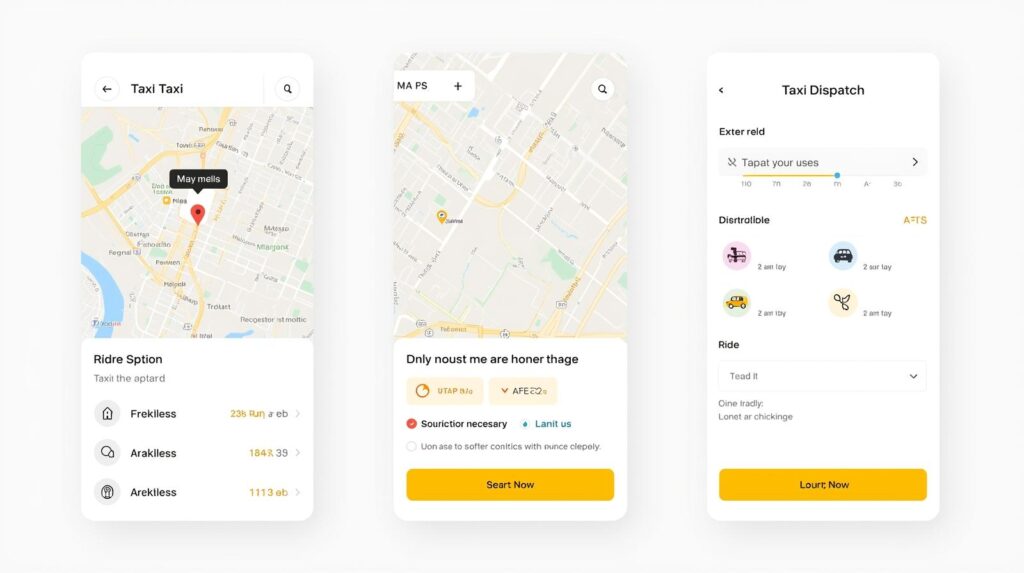

そして近年、スマホ普及と位置情報技術の進化により「タクシー配車アプリ」が急拡大。利用者はスマホで乗車位置・目的地を入力し、周辺の空車車両を可視化、到着時間を把握しつつ呼ぶことができます。これにより、タクシー呼び出しのハードルが大きく下がりました。

“時間が読める”価値:安心と行動変容の鍵

タクシーアプリの最大の価値のひとつは「到着時間(ETA:Estimated Time of Arrival)が見える」ことです。これが意味するものは、以下のような行動変容を誘発します。

- 待ち時間の不確実性排除:利用者は「10分後に来る」などの見通しを持てるため、待機場所の選択・行動スケジューリングが可能。

- 代替交通手段との比較容易化:バスや電車との乗り継ぎタイミング比較、最適な移動手段選択がしやすくなります。

- 心理的ストレス軽減:いつ来るかわからない不安が低減することで、タクシー選択への心理的ハードルが下がります。

- 「予約型」移動の拡大:翌日や時間指定での予約がアプリで可能になるケースも増え、移動を前倒しに計画する行動様式が定着しつつあります。

この「時間可視化」の価値は、特に都市部での「待ちストレス削減」と結び付き、タクシー利用経験のハードルを下げてきました。

タクシー配車アプリの利用実態:普及率と市場シェア

日本国内におけるタクシー配車アプリの普及状況・シェア・利用率は、以下のようなデータで読み解くことができます。

| 指標 | 値・傾向 | 出典 |

|---|---|---|

| アプリ利用率(直近1年) | 20.4%(5.6ポイント上昇) | ICT総研〖ICTマーケティング・コンサルティング・市場調査はICT総研〗 |

| 利用者数(推計) | 2024年末:1,664万人 | ICT総研〖ICTマーケティング・コンサルティング・市場調査はICT総研〗 |

| 都市部のアプリ配車比率 | 東京都特別区などでは配車アプリでの手配が 23.4% を超える例も | JFTC |

| 市場集中度 | 「GO」アプリが配車アプリ業界で約70%シェアを握るとの推計 | Rest of World |

| 市場規模予測 | 国内の配車アプリ市場、2029年度には1,300億円規模に成長見込み | 株式会社日本能率協会総合研究所 |

これらからわかることとして、アプリ配車はまだ「マジョリティ化」しているとは言えない段階ですが、成長の余地は大きく、都市部を中心に着実に浸透してきていると言えます。

また、アプリ利用者の年代をみると、20~40代におけるアプリ利用率は2015年の16.3%から倍増し、電話無線経由の割合が減少する傾向も確認されています。

さらに、規制・制度面でも注目すべき点があります。公正取引委員会の実態調査では、タクシー配車チャネルのうち「流し」の割合(街を走って空車を探す方式)が70.72%、「アプリ配車」が23.40%、「無線配車」が5.88%という報告もなされています。都市部ではアプリ化比率が2割を越えるという指摘もあります。

マーケティング視点:タクシーアプリ普及が示す可能性

マーケティング担当者の視点から、この変化は以下のようなインサイトをもたらします。

- モバイル接点強化の機会

タクシー配車という「短時間移動」のインタラクションを通じて、アプリ内広告や特典表示、サブスクリプション誘導といった施策を展開できます。 - 位置情報を軸としたプロモーション活用

乗降地点データに基づく「どの駅・商業施設近辺で利用が多いか」の分析を通じて、導線上への広告展開やコラボを設計できます。 - 安心性訴求とUX設計の重要性

利用ハードルを下げるためには、到着時間可視化、運転手評価制度、決済利便性(キャッシュレス化等)といった要素が不可欠です。 - 段階的普及を見据えたターゲティング

まだ利用経験者の割合は2割程度(全国平均)なので、トライアル利用を促すファーストインセンティブ(割引、クーポン訴求等)が効果的です。 - プラットフォーム集中リスクの配慮

配車アプリはネットワーク効果を持つプラットフォーム市場であり、特定アプリに利用者・車両が集中しやすく、新規参入が難しい構造です。公正競争環境への配慮も必要になります。

まとめ:タクシーアプリは“移動の常識”を変える布石

タクシー配車は、電話 → 無線 → アプリという流れを経て、今や「時間が読める」「即時可視化できる」移動手段として進化しています。特に都市部では、配車アプリが20〜25%に達する手配チャネルに成長しつつあり、その中心には「GO」アプリのような有力サービスがあります。

マーケティング担当者としては、この変化を「モバイル接点」「位置情報マーケティング」「ユーザー体験最適化」の観点で捉えることが重要です。タクシーアプリの普及は、移動という最も日常的な接点におけるユーザー行動と価値観を変え始めています。「時間の見える化」「待ちストレスの軽減」が、他のモビリティサービスやライフスタイルサービスへ与える影響も今後無視できないでしょう。